开篇:智慧工地真的是形式主义?撕掉标签,直面行业“生死劫”

“「定位手环暴雨天变砖头」「BIM模型比现场干净十倍」「AI巡检只活在汇报PPT里」……

这些吐槽我们一条不洗——但骂完还得干活:工地事故率压不住、年轻人招不来、材料浪费堵不住,到底怎么破?

智慧工地的问题不在技术本身,而在用技术的姿势错了。”

行业现状刨析

当前,土木产业的发展呈现出手工与智能 “畸形共生” 的局面。在大多数工地,“人海战术 + 手写记录” 依旧是主流模式。虽然智慧化在部分高危环节,如塔吊防碰撞、基坑监测等方面有所应用,但整体占比不高,仅仅作为局部的 “补丁”。

一方面,传统的施工方式在人力依赖上程度极深。从材料搬运到现场测量,大量的工作依靠人工完成,不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致质量参差不齐。另一方面,智能化技术虽已崭露头角,但并未全面融入整个施工流程,无法从根本上改变行业的运作模式。这种传统与现代的生硬拼凑,使得施工现场既难以充分发挥人力的灵活性优势,又无法享受到智能技术带来的高效与精准,严重制约了行业的发展步伐。

1. 技术悬浮:硬件扛不住工地的“土”

- 传感器变“花瓶”:暴雨中北斗信号中断、扬尘让超声波传感器失效率,设备开箱即吃灰;

- 软件不懂工程语言:传统软件难以解读工程领域的专业符号和信息,相关智能管理系统常因数据不准确而停用,无法在实际工程中发挥作用。

2. 成本黑洞:投入千万,回报难见

- 传传统机械的智能化改造费用占比高,且相关设备的年维护费用远高于传统设备,企业难以承担。

3. 人机对立:老师傅与机器“抢饭碗”

- 智能化改造成本高:传统机械的智能化改造费用占比高,且相关设备的年维护费用远高于传统设备,企业难以承担。

- 补贴覆盖不均:政府虽有相关奖补资金,但中小承包商往往难以受益,在智慧工地建设面前力不从心。

系统落地关键障碍

1. 技术与实际脱节:研发人员对工程实际了解不足,开发出的硬件和软件无法满足工地复杂环境和专业需求,导致技术难以落地应用。

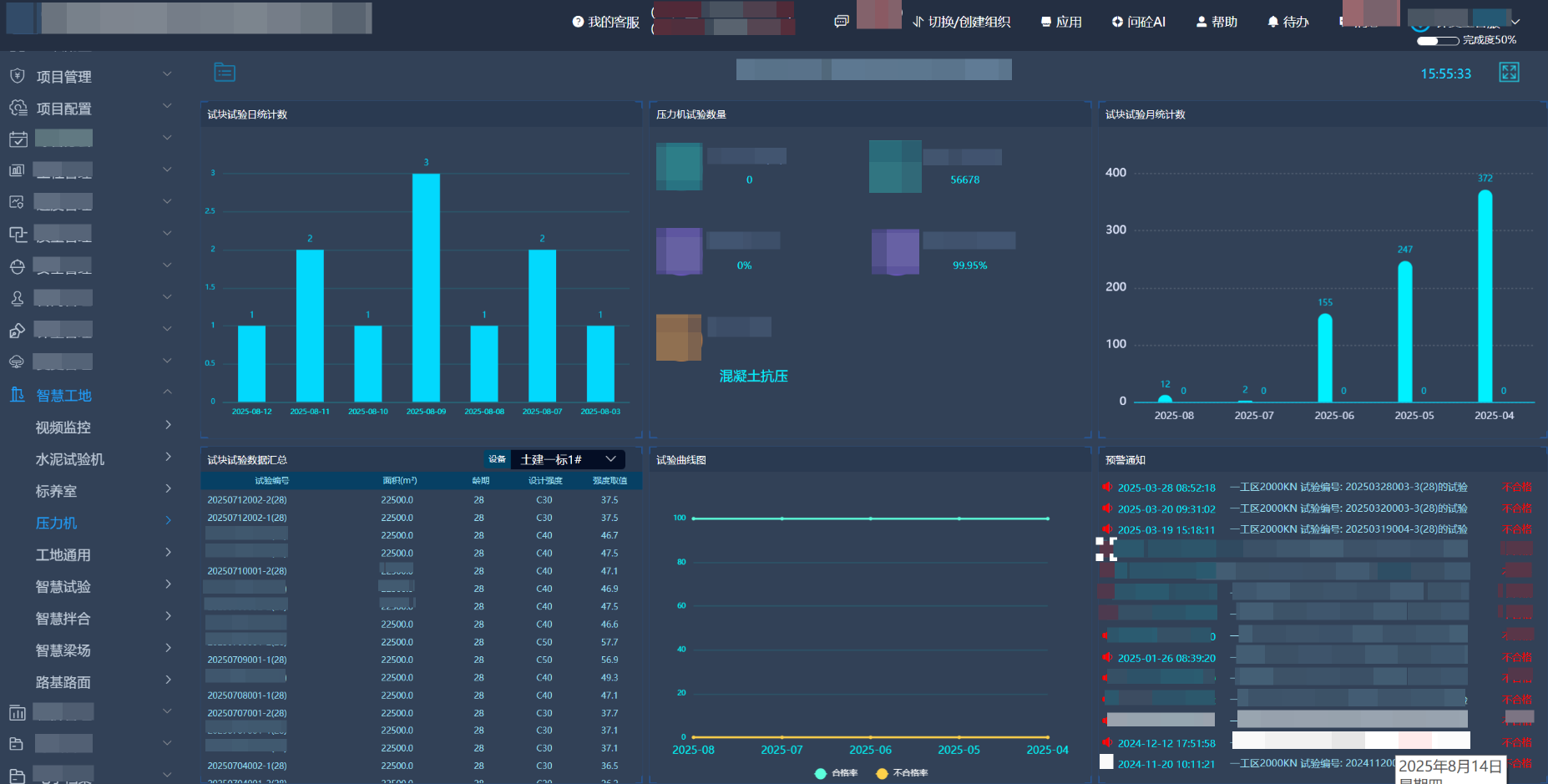

2. 缺乏整体规划:智慧工地系统涉及多个环节和技术,从人员管理到设备监控,从质量检测到环境监测,但目前很多项目在引入时缺乏整体规划,各个模块相互独立,无法形成协同效应。

3. 行业标准缺失:由于缺乏统一的行业标准,不同厂家的设备和软件在兼容性、数据格式等方面存在差异,增加了系统集成的难度,也影响了智慧工地的推广。

解决方案提出

技术适配优化

1. 强化硬件防护:为传感器等硬件设备加装防护装置,如给扬尘传感器安装旋风除尘罩,可将降低故障率。同时,研发军工级三防(防水、防尘、防震)+ 轻量化终端,确保设备能在恶劣环境下稳定运行。

2. 简化软件操作:减少一线人员学习成本,通过自动数据采集等方式,避免繁琐的人工操作。

成本控制策略

1. 设备共享模式:建立设备共享平台,提高设备利用率,降低单个项目的设备投入成本。

2. 灵活付费方式:采用适合的付费模式,降低企业初始投入,缓解资金压力。

人机协作机制

1. 明确分工:机器人承担重复性、高强度工作,人工专注于精度把控,通过人机协作提高效率、缩短工期。

2. 针对性培训:建立合理的培训体系,帮助工人适应智能化操作,吸引年轻力量加入。

文末三板斧:让吐槽变解决方案

1.终极灵魂投票:如果必须砍掉一个功能,你选谁?

“◻ 人员定位 ◻ 设备监控 ◻ AI质量检测 ◻ 自动喷淋

2.智慧工地“翻车”博物馆(UGC征集)

“晒出你最离谱的智慧设备翻车现场

3.下周预告:暴雨天定位漂移/工人拒戴安全帽…怎么办?

“留下你的棘手问题,被翻牌问题将拍成纪录片实地验证!

结语:在泥泞中修路,而不是等待乌托邦

“智慧工地的意义,从来不是建造科幻电影里的无人帝国,

而是让老师傅少爬10层楼,让年轻人愿意走进工地,让事故率降1个百分点。

这条路注定尘土飞扬——但你我每填平一个坑,都是给后来者铺的路。”

智慧工地并非形式主义,尽管目前发展面临诸多挑战,但通过技术优化、成本控制和人机协作创新,已展现出巨大潜力,上述案例也印证了其在提高质量、保障安全、降低成本等方面的成效。

智慧工地的发展仍有很长的路要走,我们诚挚欢迎广大行业爱好者和资深工程师提出其他关键难点,共同讨论交流,为推动智慧工地发展、促进土木产业转型升级贡献力量,携手迎接工程行业更智能高效的未来。